|

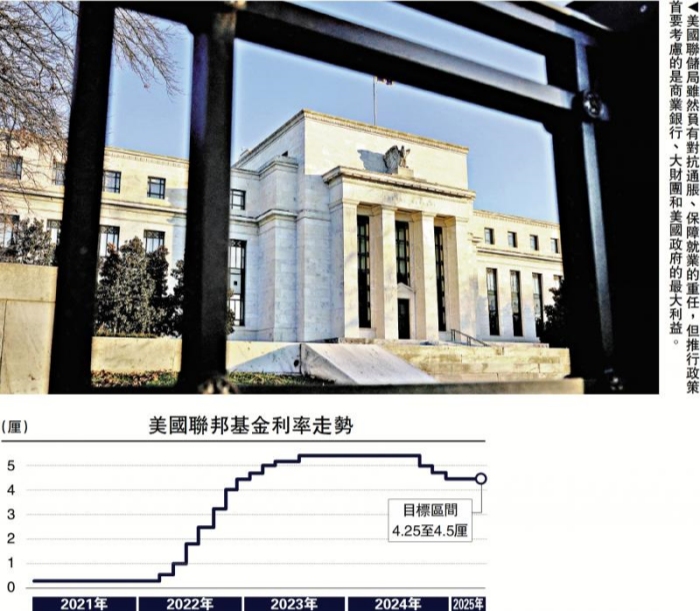

| 美國聯儲局雖然負有對抗通脹、保障就業的重任,但推行政策首要考慮的是商業銀行、大財團和美國政府的最大利益。(圖片來源:大公網) |

中評社北京4月24日電/據大公網報導,美國總統與聯儲局主席之間的衝突不僅影響美國市場,也波及全球金融。那麼,擁有全美最高權力的總統,為何無法指揮聯儲局主席?這背後隱藏著極為複雜的體制設計與歷史背景。

美國總統特朗普多次公開批評聯儲局主席鮑威爾減息不力,不僅用上“太遲先生”、“大輸家”等羞辱性的字眼,上周還向美國最高法院提出緊急請求,允許他解雇兩個獨立機構的最高官員。這場法律糾紛最終可能會預示著,特朗普是否有權力解雇鮑威爾。

既非聯邦也無儲備

美國《新聞周刊》曾在1986年刊登文章寫到,聯儲局主席是美國影響力第二大的人,僅次於美國總統。民眾或會認為,聯儲局無非是美國的一個政府機構,相當於中國的人民銀行,或者香港的金融管理局。但實際上,聯儲局並非政府機構,而是私人機構。雖然聯儲局的全稱“美國聯邦儲備局”有“聯邦”兩個字,但聯邦快遞不也有“聯邦”二字,是否也可以當他是政府機構?

“儲備”聽起來感覺聯儲局的資產非常雄厚,但實際上它可能沒有太多儲備。雖然聯儲局系統有12個聯邦儲備銀行,散布美國各州,這種“權力分散”看起來很民主,但實際上聯儲局背後的話事人是國際金融寡頭。

為何聯儲局雖負責履行美國的中央銀行的職責,但又不用“中央銀行”的名稱?原因是在聯儲局創建的年代,中央銀行一直聲名狼借,美國憲法也規定不准成立中央銀行。既然不准成立中央銀行,那美國金融巨頭就成立“聯儲局”,用“聯邦”名義來“欺騙”美國普通市民。

早在1907年,美國爆發金融危機,眾多銀行和信托公司被擠提,引發大恐慌。為挽狂瀾於即倒,華爾街金融巨頭J.P.摩根在其私人書房,緊急召集紐約主要的銀行家開會,說服後者協助紐約深陷財困泥沼的銀行,以滿足全部的提款要求。 |