|

| 要提升居民消費傾向,除了增量政策外,還需解決他們對存量財富和資產負債表的後顧之憂。(圖片來源:大公網) |

中評社北京4月3日電/據大公網報導,在高質量發展大框架下,在實現量化增長指標的同時,如何才能不斷滿足14億人對美好生活的向往?如何實質性改善企業盈利預期?如何提振居民消費信心?如何讓經濟復甦轉化為民生福祉的切實提升?想要回答好這些問題並不容易。

近期中國宏觀經濟領域出現了一個值得關注的現象:在經濟增長“量”的維度上,實際GDP增速始終保持在5%左右的合理區間,價格指標表現卻呈現另一番圖景。CPI、PPI等核心價格指數持續低位運行,即使將各類價格指數綜合考量,當前價格總水平仍處於歷史相對低位。這種“量價背離”現象目前已開始得到政策制定者越來越多的關注。

值得注意的是,在既往增長周期中,當實際GDP增速達到預期目標時,價格指數往往也會同步回升,企業利潤也會持續改善。今天這種GDP增速與物價水平背離的現象少見,它因何產生?中央政府近期為何將“推動價格溫和回升”納入未來政策目標?

要回答這些問題,需要從微觀感知視角切入。在現實經濟運行中,量與價並非天然脗合。高頻經濟指標清晰反映出,很多工業和製造業部門的企業都有“以價換量”的共同特徵,即通過價格調整策略換取市場份額。這種行為雖能維繫企業生存,但持續的價格下行可能會削弱市場信心。因此,我們期待看到一種量價協同發展的良性循環,這也會為市場注入更強勁的信心和動能。

價格是市場經濟中很重要的信號,企業看到價格上升才會生產或擴大生產。那麼為什麼有企業願意“以價換量”,降價也要生產呢?微觀經濟學中有個和宏觀領域相似的場景:面對產品售價持續走低,企業非但不縮減生產,反而選擇“逆周期擴產”。這種看似矛盾的行為背後,暗含精密的成本核算邏輯。

根據微觀經濟學原理,當商品售價仍然高於可變成本(隨著產量或業務活動水平變化而直接變動的成本)時,即便無法覆蓋固定成本,企業仍會選擇繼續生產。一些很“卷”的企業甚至會一邊降價、一邊擴大生產。此時企業的經營目標已不是“利潤最大化”,而是“虧損最小化”。

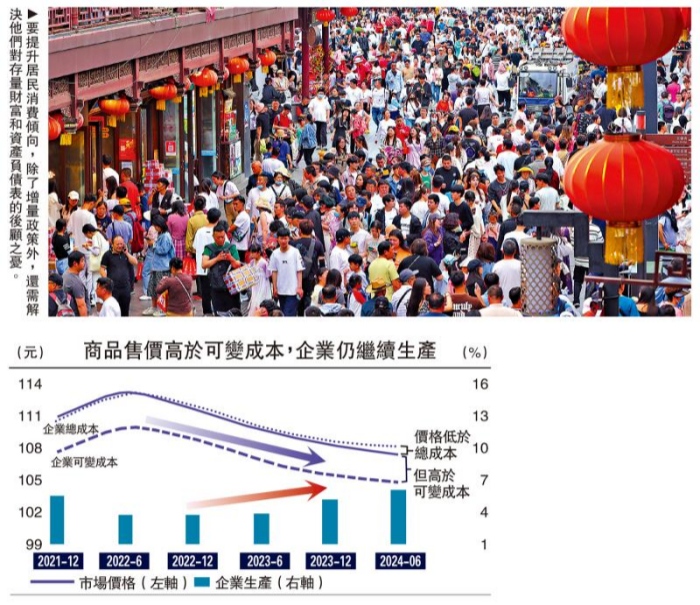

這一微觀經濟學中的概念與宏觀上的量價背離存在一定的關聯。我們統計了一些上市企業的狀況,配圖中藍色實線代表市場的價格或者是產品售價。圖中的市場價格曲線已普遍穿透上市企業總成本線,但仍高於可變成本線(見配圖)。在這樣的情況下,企業仍然會選擇生產,這也從一個側面印證了“量價背離”、“虧損生產”的情況在現實經濟中存在。 |